西沢立衛《ガラス / 透明性 を巡る思考》

1.作品・現場・思考

1-1. 《作品》を楽しむ

建築の楽しみ方は色々ある。実際に作品を観たり、触れたりして楽しむのもよろし。例えば、表参道に行けば、安藤忠雄(表参道ヒルズ)、伊東豊雄(TOD'S)、妹島和世+西沢立衛(Dior)、青木淳(Louis Vuitton)、MVRDV(GYRE)、ヘルツォーク&ド・ムーロン(PRADA)等の有名建築家の作品が軒を連ねており、建築作品を《実体験》することができる。また最近では『建築MAP』なる書籍が出版されており、気軽に建築家の作品を訪れることもできる。

fig.2 ヘルツォーク&ド・ムーロン《プラダ ブティック青山店》

- 作者: ギャラリー・間

- 出版社/メーカー: TOTO出版

- 発売日: 2003/01/01

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 64回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

1-2. 《現場》を楽しむ

あるいは、《現場》を通して建築を楽しむこともできる。勝手に建設現場に入ったら捕まるのでやってはいけないが、書籍を通して現場を味わうことができる。設計事務所の担当者の奮闘記や棟梁(職人)が語る建築は、非常に興味深く、また為になる。

- 作者: 平松剛

- 出版社/メーカー: 建築資料研究社

- 発売日: 2000/12/01

- メディア: 単行本

- 購入: 6人 クリック: 42回

- この商品を含むブログ (43件) を見る

- 作者: 西岡常一

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2003/11/01

- メディア: 文庫

- 購入: 11人 クリック: 76回

- この商品を含むブログ (36件) を見る

- 作者: 田中文男,小澤普照,安藤邦廣,工藤圭章,石津謙介,磯崎新,建築・都市ワークショップ

- 出版社/メーカー: INAXo

- 発売日: 1998/12/01

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

1-3. 《思考》を楽しむ

このような建築の楽しみ方も、もちろん良いのだが、それ以上にお勧めしたいのが建築家の《思考》を読み解くという楽しみ方である。この三つの楽しみ方のなかで一番難易度が高いかもしれないが《思考法》というのはジャンルを問わないので、建築をやっている人でなくとも十分に楽しむことができ、また自らに活かすこともできるのだ。

例えば、私は将棋を全く知らない。辛うじてルールを覚えている程度である。しかし、私は将棋が好きでたまらない。なぜならそれは、羽生氏を始めとするプロ棋士の《思考法》が非常に面白いからである。

- 作者: 保坂和志

- 出版社/メーカー: 光文社

- 発売日: 2007/06

- メディア: 文庫

- 購入: 9人 クリック: 36回

- この商品を含むブログ (43件) を見る

これは正確に言えば、私は将棋を楽しんでいるのではなく、羽生という《人》を楽しんでいるということになるだろう。将棋に対する冒涜とも受けとめられ兼ねない、不謹慎な楽しみ方かもしれないが、何ごとも結局最後は《人》が一番重要なのではないだろうか。

野球が楽しいのも、サッカーが楽しいのも、それはゲームが面白いからだけれども、やはりイチローという人が面白いからであり、中田英寿という人が面白いからこそであろう。ならば、建築界でイチローや中田に匹敵する俊英は誰か。

僕は元々、作品というよりは、人間のほうに惹かれてきた気がします。レム・コールハースにしても、彼が優れた建築作品を作っただけだったら、そんなには惹かれなかったような気がする。(中略)伊東さんの場合もそうだと思うんですけど、レム・コールハースの場合も、作品にその人の思想が表れていたんですね。また、これはすごく重要なことなのですが、そこに表れている思想というものが、単に建築作品のための思想ではなくて、もっと広大なものだった。家具からインテリアから建築から都市までをカバーできるような、たいへん広範なレンジを持つものだったのです。僕が建築に惹かれた建築家はみんな、それを鮮やかに持っていました。

例えば当時のレムは、展覧会とか、都市計画とか、建築とか、家具とか、ありとあらゆることをやりましたが、それらは個々に面白い、という以上に、展覧会とか都市とかインテリアとか建築とかそういうの全体が、たいへんダイナミックに連続しあっているように感じられた。彼が作る本は、まるで都市のような不思議さと複雑さを持つものだった。彼が作る都市計画というのは、なにか彼の展覧会のインスタレーションのようで、また彼が作る建築は、巨大な書物のようにいろんなことが書き込まれていた。それらは全部連続していたのです。家具のデザインからインテリアから展覧会から建築から都市まで全部繋がっていて、たいへんな一貫性が表れていた。そしてそういう全体によって、彼の思想、生き方みたいなものが激しく伝わってきたのです。(西沢立衛)※1

建築界におけるイチローや中田に匹敵する俊英とは、このように語る西沢立衛氏だと、私は思う。

西沢氏との私の個人的なエピソードを紹介すれば、学生時代何度か妹島事務所の手伝いに行ったことがある(当時西沢氏は妹島事務所のチーフであった)が、他の所員さんと違って西沢氏は非常に厳しい人で、怖くて半径5m以内には近づけなかった。あるいは、とある研究会のスタッフをしていた時、コンペの審査員をお願いして、応募作品を審査して頂いたのだけど、応募数がわずか10点程度であったのにもかかわらず、6時間程かけて執拗に見入って審査していた姿が印象的である。

西沢立衛という建築家は、職人かたぎの厳しさ、愚直さ、そして強靱な思考力を持ち合わせた、日本を代表する建築家の一人である。

3.建築家の《思考》

建築というジャンルは、物理や機械といった理工系の他のジャンル、あるいは絵画、彫刻といった美術系の他のジャンルと比較しても、書籍数が圧倒的に多い。また技術指導的な書籍や作品集に留まらず、建築家の論考やインタビュー、対談等、建築家の《思考》を読み解くことができる書籍も沢山あり、容易に手にすることができる。

- 作者: 西沢立衛

- 出版社/メーカー: 王国社

- 発売日: 2007/09/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (20件) を見る

西沢氏についても、作品集だけでなく、上記のような著作があり、また雑誌等に投稿された論考も多数あるので、その《思考》に迫ることができる。まずは、その一端として西沢氏の《ガラスを巡る思考》から紹介したいと思う。

4.西沢立衛《ガラスを巡る思考》

西沢氏は「ガラスのスカイスクレーパー」(※2)という論考において、ミースの《ガラス》について次のような思考を展開している。

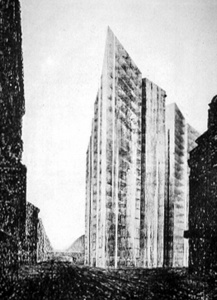

コンペの要項をほぼ完全に無視して構想されたフリードリヒ通りのオフィスビル(fig.3)は、要項を度外視しただけあって、応募されたほかの案とはまったく異なる相貌をもっていた。

(中略)ミースの予想通りこの案は落選した。しかし不思議なことに、コンペ要項上も建築的にあまりにも突飛な案であったこのビルは、それ以降のいつの時代にも、近代建築の起源のひとつに数えられてきている。例えば、以降ミースの作品に見出されてゆく「透明性」なる概念も、論じてゆくと大方このビルにたどりつくことが多い。確かに、重々しい組石造の暗く不透明な建造物から比べると、はるかに軽やかな「透明性」を、この1921年の段階でミースはすでに、建築物として描ききっているように見える。(※3)

fig.3 ミース・ファン・デル・ローエ《フリードリヒ街オフィスビル案》1921年

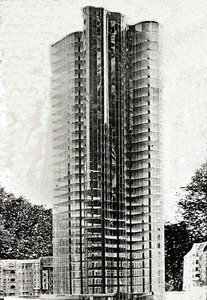

fig.4 ミース・ファン・デル・ローエ《ガラスのスカイスクレーパー計画案》模型、1922年

fig.5 カール・フリードリヒ・シンケル《アルテス・ムゼウム》1824-28年

鉄・ガラス・RC(鉄筋コンクリート)といった新素材の登場によって、20世紀の建築(近代建築)は、それ以前の組石造を主とした建築(古典建築)から大きく様変わりした。近代建築は、古典建築との対比によってその特徴を語られることが多々あり、その際ガラスは、ミースの《ガラスのスカイスクレーパー》(fig.4)に代表されるように、軽やかな「透明性」という、古典建築(fig.5)にはない近代建築ならではの性質を賦与するものとして一般的に捉えれている。

しかし、ガラスとはその程度の単純な素材だろうか。否、西沢氏はその点について、近代建築の旗手であったミースがすでに「ガラス=透明性」というような単純な図式には収まらないガラスの特徴を捉え、思考していたことを次のように指摘している。

ミースはほぼ同時期に作ったガラスのスカイスクレーパー(fig.4)について、「この建物の形態は三つの要因によって決定された。それは室内が十分に採光されること、街路から見た建物のマッスの効果、ガラス面への反射である」と述べている。つまり、ガラスと鉄だけによって構成された真に近代的な「透明」性を具現化したはずの摩天楼は、確かに究極の「透明」性を併せもちつつも、当の本人はもっぱら「透明」性とははなはだ矛盾しそうな「マッスの効果」と「反射性」によって平面や形を決定してしまっているのだ。このビルは、「透明」な建築が「透明」な論理をもち、「透明」な構造をもち、「透明」な平面をもつべきであるというようなモダニストの常識に反して、もともと「不透明 / 透明」という図式自体を呑み込むようなマッスとして構想されていたのである。

このような事態は、例えば1929年のバルセロナ・パヴィリオン(fig.7)においても顕著である。ここでミースは、全部でクリア、グレイ、グリーン、ホワイトの4種類のガラスを使用している(fig.7,8,9)。石がさまざまな紋様をもつのとまったく同等に、詳細な色彩のヴァリエーションを生み出すガラスは、ここでもインテリアの風景とエクステリアの風景を矛盾なく連続させるための「透明」なガラスであることをやめて、まるで大理石の壁と同じような「不透明」な壁としての美しさを示しはじめている。この時期ミースにおいて、建築は「透明 / 不透明」の図式に還元されてゆくものではなく、そういった常識的な分別の図式自体を破壊するような方向に進んでいるのである。

(中略)ここでは、石とガラスと木との形式上の差異が完全に剥奪されてしまって、石は石らしく使われ、ガラスはガラスらしく使われ、木は木らしく、構造は構造らしく、といった無数の「らしく」が、あらゆる局面で踏みつぶされているのである。石が「建築」という大きな論理階梯のなかで本来位置すべきグループから追放されることによって、また、ガラスがガラスとしての常識的なポジションを失うことによって、建築を建築として成立させていたような言語体系が、急速に書き換えられてしまっているように見えるのである。(※4)

fig.6 ミース・ファン・デル・ローエ《ガラスのスカイスクレーパー計画案》立面図、1922年

fig.7 ミース・ファン・デル・ローエ《バルセロナ・パヴィリオン》1929年

fig.8 ミース・ファン・デル・ローエ《バルセロナ・パヴィリオン》1929年

fig.9 ミース・ファン・デル・ローエ《バルセロナ・パヴィリオン》1929年

《ガラスのスカイスクレーパー計画案》の立面図(fig.6)、また《バルセロナ・パヴィリオン》(fig.7,8,9)で使われている1つ1つの素材に着目して見てみると、西沢氏が指摘していることがよく理解でき、裏返して西沢氏が、「ガラス=透明」といった単純な図式に回収されてしまうような思考レベルとはかけ離れた、高い次元で《ガラス》を探究していることが非常によく分かる。

5.コーリン・ロウ《透明性を巡る思考》

西沢氏の《ガラスを巡る思考》に留まらず、さらに思考を深めていく。今度は少し視点を変えて《透明性》について考えてみる。建築界で広く読まれ、多くの建築家に影響を与えた批評家コーリン・ロウは「透明性 〜 リテラルとフェノメナル 〜 」(※5)という論考において《透明性》についておよそ次のような思考を展開している。氏の論考をいささか強引であるが要約して紹介する。

5-1. 辞書による《透明》の定義

「透明」という性質あるいは状態は、光や空気を通すという物質の状態であり、簡単に見抜ける物や明々白々たる物を求める人間特有の欲求にこたえたものであり、ずるさ、見せかけ、偽りに類するものの欠如という性格上の特質をも示す。従って「透明」という形容詞は、純粋に物理的な意味を示すと共に、人格上のほめ言葉ともなり、更には決して悪くは受け取られぬ道義的な意味合いまで帯びるに至って、まずは意味を示すと同時に誤解を与える言葉になったのである。(※6)

5-2. 目に見える《透明性》と目に見えない《透明性》

ジョージ・ケペシュは「視覚の言語」の中で非常に手際よく「透明性」という言葉の定義を更につきつめていったのである。

二つまたはそれ以上の像が重なり合い、その各々が共通部分をゆずらないとする。そうすると見る人は空間の奥行の食違いに遭遇することになる。この矛盾を解消するために見る人はもう一つの視覚上の特性の存在を想定しなければならない。像には透明性が賦与されるのである。すなわち像は互いに視覚上の矛盾をきたすことなく相互に貫入することができるのである。しかし、透明性は単なる視覚上の特性以上のもの、更に広範な空間秩序を意味しているのだ。透明性とは空間的に異次元に存在するものが同時に知覚できることをいうのである。空間は単に後退するだけではなく絶えず前後に揺れ動いているのである。透明な像の位置は、近くにあるかと思えば遠くにも見えるといった多義性を秘めているのである。

ここには物質のいかなる物理的特性とも異なり、不分明なところの全くないといった概念ともかけ離れた透明性の概念が披露されているのである。実際この定義によれば「透明」とは不分明でないどころかはっきりと曖昧な状態を意味することになった。しかしこの定義は何も秘密めいたものではない。我々が「重なり合った透明な面」を読み取ろうとするときには、物理的な透明性以外の何ものかが存在することを感じるのである。

(中略)物理的なまたは「リテラルな(文字通りの、目に見える)」透明性と、知覚的なまたは「フェノメナルな(現象的な、立ち現れてくるような、目に見えない)」透明性とを区別してしかるべきであろう。(※7)

5-3. セザンヌ

フィラデルフィア美術館所蔵の一九〇四ー六年の「サントヴィクトワール山」(fig.10)などに見られる後期のセザンヌの特徴は、その極端な簡略化である。中でも全景に対して正面像が圧倒的な支配力をもっていること、奥行を感じさせる要素が少ないこと、その結果として、前景・近景・遠景が極めて凝縮された構造の中に組み込まれていることなどが、その特徴である。光源は限定されているが、多様に変化する。そして彼の絵画をじっと見つめると空間の中で対象物が前に飛び出してくるように見えてきて、この感じは不透明でコントラストの強い色彩により、一層強められ、また山の裾が画面の緑と交差することによって更に強められる。画面の中心部にはかなり密な斜め方向に直交するグリッドがかかり、周辺部には更にはっきりした水平および垂直方向のグリッドがかかって画面の中央部を支えている。

正面性、奥行きのなさ、空間の省略、光源の限定、物体の前方突出、限られた色彩、斜交および直交グリッド、周辺部を明確にする傾向、などはすべて分析的キュービズムの特徴である。(※8)

この透明性の持つ二面性は、一九一一年に製作されたピカソにしては異色の《クラリネット奏者》(fig.11)と、ブラックの代表作《ポルトガル人》(fig.12)を比較検討することにより明らかになるだろう。(※9)

fig.12 ジョルジュ・ブラック《ポルトガル人》1911年

このふたりの画法の差をきわ立たせるのはたやすい。彼らは時により違って見えたり、似て見えたりするのだが、この平行した両者には異なった方向への志向が見てとれることを指摘しておきたい。ピカソの作品(fig.11)では、奥行きのある空間の中に画像が透けて見えるような感じをもつが、ブラックの場合(fig.12)は奥行がなく平坦で、横に広がった空間の中に物理的にはっきりした像をとらえることはできない。前者には《目に見える透明性》が見られるのだが、後者には《目に見えない透明性》が見られるのだ。(※10)

《目に見える透明性》は奥行のある自然主義的な空間の中に置かれた半透明の物体のもつ「だまし絵(トロンプルイユ)」効果と関連があるように思われる。一方、《目に見えない透明性》の方は奥行きの浅い抽象的な空間に正面を向けて重ねて並べられた物体を分節化して表現しようとするときに生まれるもののように思われる。(※11)

5-5. 建築における二つの《透明性》

透明性という概念を絵画の面ではなく建築の面で取り上げようとするとある種の混乱は避け難い。というのは、絵画では第三次元の存在は単に暗示されるだけであるが、建築では第三次元の存在を否定することはできないからである。建築では第三次元は見せかけのものではなくて現実に存在するものであるから、《目に見える透明性》は物理的な事実ということができる。だが《目に見えない透明性》の方は実現がより難しいであろう。

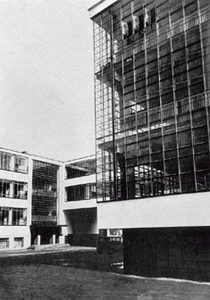

《目に見えない透明性》は論じることすら難しいので、一般的に批評家は建築における透明性をもっぱら素材の透明性と結びつけたがる傾向にあった。(中略)ジークフリード・ギーディオンもまた、バウハウスの全面ガラス壁面(fig.13-1)の「広々とした透明部分」は、「現代建築に見られるように平面と平面が空中に舞って重なり合って見える」効果を表すと考えていたようだ。(※12)

fig13-1. ワルター・グロピウス《デッサウ・バウハウス》1925-26年

ピカソの《アルルの女》(fig.14)は、ギーディオンの推論を視覚化したようなものであるが、重なり合った面の透明性が極めて明白に表現されている。ここでピカソのセルロイドのような何枚もの面を描き出し鑑賞者はこの透明な面を通じて見ることに感興をおぼえる。その感興はバウハウスの工房棟(fig.13-2)を見る場合に覚えるものに相通じるに違いない。どちらの場合にも素材の透明性が認められる。しかしピカソはその絵の横に広がった空間構成の中に大小の形態を錯綜させ、多義的解釈の限りない可能性を生み出している。《アルルの女》はケペッシュが透明性の特性と考え変動する曖昧な意味を帯びている。一方バウハウスのガラス壁は明快な空間に被せられた明快な外被であり、そのような意味性は全く賦与されていない。従って我々が《目に見えない透明性》と名付けたものを裏付けるものを求める場合にはなにか別の物を探す必要がありそうだ。(※13)

fig.13-2 ワルター・グロピウス《デッサウ・バウハウス》1925-26年

5-7. グロピウス《バウハウス》とル・コルビュジェ《国際連盟の計画案》

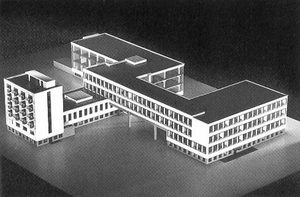

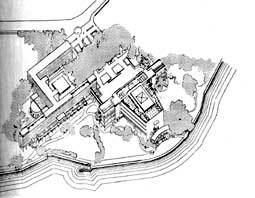

一九二七年、ル・コルビュジェの国際連盟の計画案(fig.16)は、バウハウスのように雑多な要素と機能を持ち、大がかりな構成で外観は両方の建物に共通する特徴ある細長いブロック状を呈している。しかし、このブロック構成の点で両者は乖離してしまうのだ。バウハウスのブロックが構成主義のコンポジションを思わせるような風車状のものである(fig.15)のに対して、国際連盟の同じように細長いブロックは明確な形の縞状構成を示している。(※14)

fig.15 ワルター・グロピウス《デッサウ・バウハウス》1925-26年

fig.16 ル・コルビュジェ《ジュネーブ国際連盟本部計画案》1927年

この国際連盟宮殿が実現したとして、このオーディトリウムへ向かう軸線に沿って建物に近づいていったと仮定しよう。当然ながら観察者は木立のスクリーンで縁取られた主入口へ向かう求心力に従うことになろう。だが彼の視線を横断するこれらの木々は一方横方向へも彼らの関心を移ろわせ、彼はまず側面の事務局と前面の庭園との関係、次には横断路と事務局の中庭との関係に気づいていくのである。そしてひとたび木立の中へ入って木々のさし出す低い傘の中に入ると、更に一層緊張感が高まるのである。この空間は大会議場の建物を向いているのであるが、書庫と図書館の突出部によって区切られ、またその延長と考えることもできる。さて最後に木立を出外れると観察者は低いテラスの上にいる自分に気づくのである。彼の前には入口の車寄せがあるのだが、そこまでの間には空間の亀裂があって、完全に切り離されている。これを横切るには後にしてきた歩道からの惰性の力を借りるほかはない。さて今は彼の視線をさえぎるものとてなく大会議場はその全貌を彼の眼前にさらすのであるが、焦点として定まるものがないままに彼の視線はファサードに沿って流れていく。そして再び否応なしに横方向へ向けられた視線は庭園に、更にその向こうの湖水の方へ導かれる。観察者が、自分の眼前の目標を隔てるこの空間の亀裂から目を転じ、後にしたばかりの木立の方へ振り返ったとすると、空間の横滑りが、木立そのものや、書庫の両脇の入隅に入って行く歩道などにより更にはっきりと強調されてくることに気づくであろう。更に観察者が適度に知的な人間であって、建物や木立の壁を貫通して通る道路の本来の機能はその建物や木立の壁を串刺しにすることなのだということに気がついたなら、それから連想して彼が立っている空地は軸状の関係が示しているような会議場への導入部なのではなく、横に立つ事務局の建物の型と面の射像なのだということに気づくだろう。(※15)

このような成層作用は空間に構造と本質と秩序を与えるための仕掛けであるが、これは後期キュービストの伝統の中心となる特徴と考えられてきた《目に見えない透明性》の本質である。成層作用がバウハウスの特徴として考えられたことはない。というのは明らかにそこには完全にことなった空間概念が見いだされるからだ。(中略)国際連盟宮殿では空間が水晶のように透明なのだが、バウハウスでは「水晶のように透明なもの」をつくりあげたのはガラス窓である。(※16)

6.西沢立衛《ガラス / 透明性 を巡る思考》

西沢氏が指摘する「ミースに見られる《ガラス》を巡る思考」とロウ氏が指摘する「コルビュジェに見られる《目に見えない透明性》を巡る思考」とは、非常に高度な思考であるが、それは上記のように近代建築ですでに探究されたことであり、現代建築においては自明である。同じような思考をただ繰り返したり、このレベルに達しない思考を出鱈目に繰り返すならば、《建築》はいずれ死んでしまうことだろう。

《建築》が延命するためには、上記のようなミースやコルビュジェの思考に回収されない新境地を切り開くような思考を展開することが要求される。非常に困難なことであるが、それをやってのける人がわずかながらいる。そして、その一人である西沢氏の作品は、その可能性を読み取ることができる。必ずしも成功しているとは言い切れないけれども、少しずつだけれども前進している、《建築》はまだ終わらないという希望を我々に与えてくれる。

fig.17 西沢立衛《ウィークエンドハウス》内観1

fig.18 西沢立衛《ウィークエンドハウス》内観2

単に風景を取り込むのではなく、実物として見える外の緑の風景を、ガラスと天井のプラスチックシートの反射によって「拡大」して取り込もうとしている。ガラスに反射される風景は、その奥の壁が濃いと顕在化してくる。単に外が窓越しに見えるだけだとかえって建物の閉鎖性が増すような気がするが、三つの光庭がランダムに外の風景を取り込み、緑の映像が室内全体に回り込み始めると、緑の映像と実物とが曖昧に混ざり始め、室内の閉鎖性が気にならなくなっていく。

つまりここで僕は外の緑を、内装仕上げや他の建築的な構成材と対等のレベルにもっていこうとしているのだが、室内の実物仕上げに対する緑仕上げの比率を高めていき、それらが重なり始めると、風景が変わる。自分が動くと、実物の仕上げのほうは動かないにしても、緑のほうは一緒にゆっくり移動して、さらに向こうのガラスの映像も動き始める。すると、その中で行われていく生活の移動に合わせて、空間全体が動いていくような印象が生まれる。何気ないちょっとした動作によって、建築の固い空間が、奇妙に柔らかく変形していく。生活の変化に非常に近いスピードで、ゆっくり生活に合わせて動いていくような状態が生まれてくるような気がするのである。(※17)

自作《ウィークエンドハウス》(fig.17,18)に対する西沢氏のコメントである。ここには上記のミースにもコルビュジェにも回収されない思考の片鱗が伺われる。またロウ氏の次のような考え方に疑問を投げ掛ける問題提起とも見受けられる。

ジョージ・ケペッシュは(中略)建築の中に《目に見えない透明性》を見いだそうとすれば、それはガラスやプラスチックなどのもつ物理的特性に見られるに違いないと考え、更にキュービストや後期キュービストの注意深く計算された構成に見られるものに匹敵するものは、透明であるか磨かれた面に偶然光が反射したときに見える偶然の二重写しのようなものの中に見られるに違いないと考えていたように思われる。(※18)

このようなケペッシュの考え方をロウ氏は否定的に捉えている。ロウ氏の考えでは、「目に見えない《透明性》」はガラスのような「目に見える《透明性》」とは全く無関係であり、ガラスを使ってどうこうしようというのは愚かであると言わんばかりである。

しかし、《ガラス》を「目に見える《透明性》」と切り捨てるのではなく、《ガラス》の光を透過し、また反射もするという特異な物理的性質に目をつけて、「目に見えない《透明性》」を探究する上でも、積極的に取り込んでいけるのではないかと思った人も少なからずいたことだろう。特にミースを熟知していた西沢氏のような人にとっては。

結 .

えらく込み入った話になってしまった。古典建築と近代建築があって、その違いが何で、近代建築にはミースとコルビュジェという巨匠がいて、彼らがどのような思考を展開していて、ガラスがあって、それは光を透過してまた反射もして、それは透明でありまた不透明でもあり、さらに透明には目に見える透明と目に見えない透明の二種類があって、それは建築よりも絵画において意識的に探究されていて、セザンヌがいて、キュービズムがあって、ピカソがいてブラックがいて、それをまた建築に戻して、グロピウスがいてコルビュジェがいて、彼らがどのような作品を作っていて、そういった諸々を一つ一つ紐解いて、また積み重ねて、そして、さらに考えて考えて、手を動かして、模型を作って、そうやって建築家は日々、作品を創っているのである。「あーしんど」。

このような建築家の《思考》は、「駅から徒歩10分以内で100m2以上、近くにコンビニがあって、オール電化ならOK」というような一般人の感覚では、およそ理解不能であろう。しかし、建築家という職能の営為には、このような一面もあることを知っていて欲しい。そして、できれば、このような建築家の《思考》を一緒になって楽しんでもらいたいものである。

※ photo by montrez moi les photos

http://b69.montrezmoilesphotos.com/

※1 西沢立衛『建築について話してみよう』王国社 pp.13-15.抜粋して引用。

※2 西沢立衛「ガラスのスカイスクレーパー 〜ミース・ファン・デル・ローエの初期の建築について〜」『20世紀建築研究』INAX所収

※3 同上 p.200.

※4 同上pp.200-201.抜粋して引用。

※5 コーリン・ロウ「透明性 実と虚」『マニエリスムと近代建築』彰国社 所収。原題 " Transparency : Literal and Phenomenal " 。本稿では拙者の意向でサブタイトルをリテラルとフェノメナルとカタカナ表記に留めた。また以後※6〜18における「実」は「目に見える」、「虚」は「目に見えない」と訳を変え、《 》をつけて強調した上で引用した。

※6 同上p.206.

※7 同上pp.206-208.抜粋して引用。

※8 同上pp.208-209.

※9 同上p.210.

※10 同上pp.211-212.

※11 同上p.216.

※12 同上p.216.抜粋し、省略に伴う文脈のズレを一部調整をして引用。

※13 同上pp.216-217.

※14 同上p.225.省略に伴う文脈のズレを一部調整をして引用。

※15 同上pp.227-228.

※16 同上p.228.抜粋して引用。

※17 西沢立衛『建築について話してみよう』王国社 pp.49-50.

※18 コーリン・ロウ「透明性 実と虚」『マニエリスムと近代建築』彰国社 p.216.抜粋して引用